- 開催日

- 9月11日

- 開催場所

- 東京都・東京自動車サービス健保会館

- 主催

- 日本二輪車普及安全協会

二輪車と社会の調和を求め『より安全で快適なバイクライフを過ごせる社会』の実現を目指して活動している日本二輪車普及協会(以下:日本二普協)。さらなる安全啓発を目的に、2022年から開始致した講義とパネルディスカッションから構成される第4回目のシンポジウムを開催した。その模様をレポートする

バイクの悲惨な事故を1件でも減らすために

このシンポジウムは、健全な二輪車文化の醸成を目指し『二輪車の安全運転を考える』をテーマとしてきた。その第4回目は、千葉県警察・高校教頭・ホンダのエンジニア・JAFロードサービスのスタッフの4名が講師として招かれ、各々の立場からの安全と今後の課題について講義とパネルディスカッションを実施。

まず冒頭で日本二普協安全本部長の荒井龍介さんが「ライディング中の死亡者数は近年減少傾向でしたが再び増加傾向に。年齢層については、いまだ若年層、とくに20歳から24歳が突出。50歳前半から60歳代の中高齢者の事故も増加しています。このシンポジウムを通じて、いかにして安全に楽しく、長くバイクライフを送れるかを共有し、さらなる安全運転の普及活動として訴求展開していきたいと思います」とシンポジウムの趣旨を説明した。

続いて、今年から専務理事に就任した日本二普協の髙橋 亮さんから「これまで関係各位が活動してくださっていますが、死亡事故をなくすために、より一層の尽力が必要であると認識しています。このシンポジウムを通して、関係団体が連携した安全啓蒙活動への昇華、そして安全啓発活動が社会や運転者に認識され、その先の行動変容につなげられるよう、新しいアイデアが見出されればと考えています」と挨拶をし、シンポジウムはスタートした。

電動モビリティに係る交通安全対策

千葉県警の石山孝明さんは『電動モビリティの交通安全』をテーマに講義を行なった。長年交通安全に携わってきた石山さんは、電動キックボードや自転車の事故防止にも取り組んでいる。

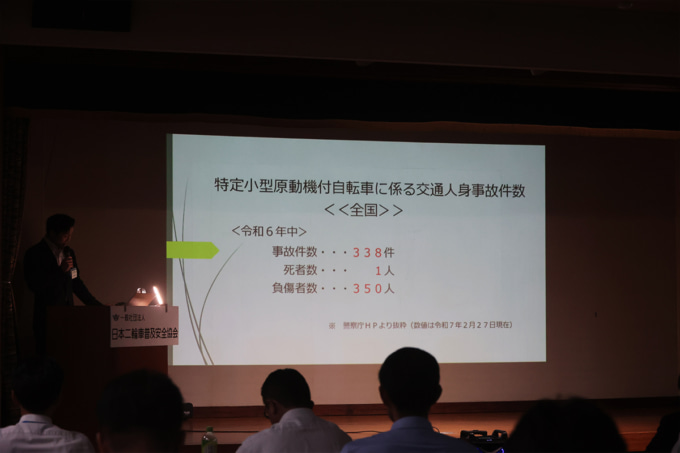

2023年7月から、電動キックボードの一部は「特定小型原動機付自転車」という新しい区分に。免許は不要で16歳から乗れるが、時速20kmまで、モーターの出力は0.6kW以下といった制限がある。しかし2024年には全国で338件の事故が発生し、1人が死亡、350人がケガをしている。今後利用者が増えるにつれ、事故も増えると警戒している。

加えて歩道を6㎞/h以下で走れるタイプも登場したが、ルールは複雑でわかりにくい。そこで警察は若者や外国人に向けてチラシ配布や広報活動を実施し、特にヘルメット着用を強く呼びかけている。中高生には学校教育と連携して安全指導を行ない、シェアサービスがある地域では事業者とも協力しながら事故防止を進めているとのこと。

高等学校における二輪車安全運転教育指導

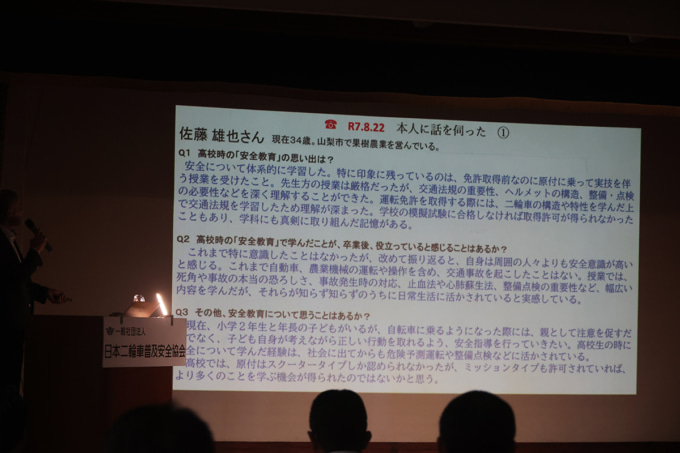

山梨県立北杜高等学校の坂本教頭のテーマは『高等学校における二輪車安全運転教育指導』。山梨県では高校でのバイク通学が広く認められている。北杜高校の坂本教頭は、長年交通安全教育に携わり、生徒が事故に遭わないよう日々指導している。

北杜市は漫画『スーパーカブ』の舞台としても有名。坂本さん自身も高校時代に原付通学を経験し、今もバイクに乗っている。公共交通の便が少ない地域性もあり、保護者の同意があれば原付免許を取得できる。現在、北杜高校では約4割の生徒が原付通学しており、全国平均の10倍以上という驚きの数字だ。

使われているのはスクーターが大半だが、スーパーカブも人気。電動キックボードはまだ認められていない。事故は少なくないが、その背景には「自分は大丈夫」という過信や未熟さへの自覚不足があるとされる。坂本さんは「ルールを教えるだけでなく、大人が日常で正しい姿を見せることが重要」と話す。

アンケートでは、通学以外にも部活の遠征や買い物で利用していることがわかった。卒業後もバイクに乗りたいと答えた生徒は約3割。すぐではなくても「バイクに触れるキッカケ」になっていることは確かだ。

ホンダ二輪車安全技術の取り組み〜先進ブレーキ編〜

本田技研工業のエンジニア・谷一彦さんは『ホンダ二輪車の安全技術〜先進ブレーキ編〜』と題して講演を実施。谷さんは世界初のバイク用ABS(急ブレーキ時にタイヤがロックしにくくなる装置)や、前後のブレーキを自動で配分するシステムを開発してきた第一人者である。ホンダは「2050年に交通事故の死者ゼロ」を目標に掲げており、その一歩としてABSなどの安全装備を普及。今では世界の約85%のバイクに導入されている。

安全技術の歴史を振り返ると、1969年に登場したCB750FOURが世界初のディスクブレーキを搭載。これによりバイクの大型化・高速化に対応するブレーキシステムの構築が実現できたという。また1982年にはゴールドウイングに量産車初の「コンビブレーキ」を採用している。

ブレーキの安全技術というとABSを思い浮かべる人も多いだろうが、このコンビブレーキも有効な技術のひとつ。とくに150㏄以下のバイクに乗る経験の浅いライダーはリヤブレーキだけに頼りがちという調査結果があるという。だが、コンビブレーキで前後のブレーキがバランスよく効き、リヤブレーキのみと比べ停止距離が短くなるからだ。

次の段階として、ホンダは車同士が通信し合う「ITS技術」を開発中。将来は「見えない場所にバイクが接近中」といった情報を車に通知し、事故を未然に防ぐことができるようになるという。実現に期待が寄せられる。

二輪車のロードサービスと二輪アタッチメントの開発について

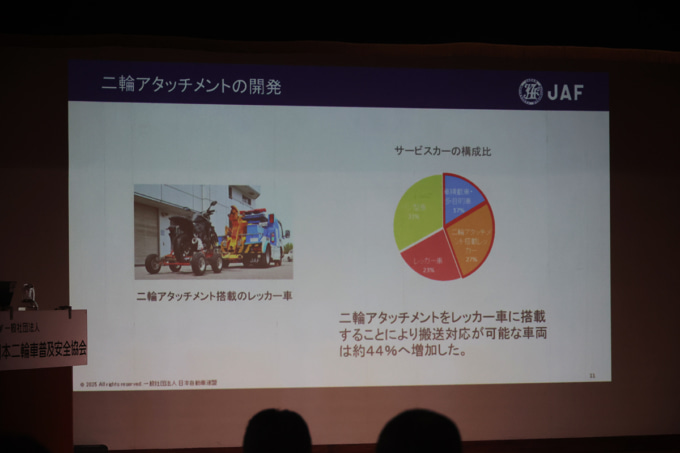

JAF(日本自動車連盟)の菅原さんは「バイクのロードサービスと専用装置の開発」について紹介した。JAFは24時間365日対応のロードサービスを行なっており、出動件数は年間約230万件。2005年からはバイクにも対応している。一般道ではバッテリー上がり、高速道路ではガス欠が多く、注意すれば防げるトラブルも多いという。

対応強化のため、2022年から「二輪アタッチメント」という装置を導入。これをレッカー車に取り付ければ、原付から大型まで幅広いバイクを牽引できるようになり、対応可能車両は従来の2.5倍に増えた。

これまで海外製品はあったが、日本の法律に合うものはなく、開発に時間を要したそうだ。今では多くのバイクに対応し、トラブル時の安心感が大きく高まっている。

まとめ

四つの講演の後、各講師が参加するパネルディスカッションと質疑応答が行われ、活発な議論が交わされた。講師はバイクに関係が深いといえど異なる業種。それもあって各視点から安全に関する活発な意見交換が行なわれた。

バイクは通勤や通学、ツーリングなど、日常をちょっと特別にしてくれる乗り物だ。しかし一方で、交通ルールや安全装備を守らなければ事故につながるリスクもある。「自分は大丈夫」という思い込みから事故が起こるケースも少なくない。だからこそ安全運転を心がけることが大切だ。

メーカーや警察、学校、JAFなど多くの団体が、安全のための技術開発や教育活動を進めている。ABSやコンビブレーキといった先進技術は、ライダーの操作を助け、トラブル時のロードサービス体制も年々強化されている。

ただしバイクを楽しむために必要なのは、最新技術やサポートに頼るだけでなく、ヘルメットの着用や基本的な点検といった日常の安全意識。正しく学び、正しく備えることで、バイクはもっと楽しく、もっと自由に乗れる存在になるのだ。