バイク用語辞典

『さ行』から始まる用語

-

走行モード

現在は出力を電子制御することが容易になり、雨天時にはタイヤが空転や横滑りを防ぐためパワーが唐突に発揮しにくくしたり、逆にサーキットでは何の制約がなくなるようなモードが搭載されている。このモードは走行中にも任意に変更が可能。フューエルインジェクション採用車がスタンダード化して以降、標準装備する車種が増加中。

-

ショック(ショックアブソーバ)

サスペンションの中核にある衝撃吸収装置のこと。スプリングとオイルダンパーを組み合わせて衝撃を吸収したり、バイクの傾きや姿勢を抑制するために用いられている。フロントフォークやリヤショックがそれに該当する。サスペンションと同一視したり混同するケースが多いが、厳密には別。

-

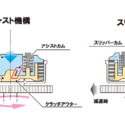

スーパーチャージャー

過給機の一種で、排気を利用して吸気を加圧することで燃焼効率を高めようとするターボチャージャーと異なり、クランク軸の回転運動を利用して吸気を加圧する構造を指す。自然吸気以上に爆発的なパワーを得ることができる。パイク用として過去に純正採用された例はなく、ごく一部でチューニングパーツとして流通していたが、2015年にカワサキがニンジャH2で純正採用。現在では同社ニンジャH2シリーズのほかZ H2も純正採用する。

-

スロットルバルブ

「バタフライバルブ」の欄へ。

-

車両型式

車両メーカーが市販車を販売するにあたり、国に申請し認可を受けた際に与えられるコードネームのこと。車両を省略して型式と呼ばれることも多い。

-

スロットルワイヤー

「アクセルワイヤー」の欄へ。

-

絶版車

現行販売されなくなった車種のこと。生産中止になった時点で絶版車と呼ぶので、年代の新しい車種から古い車種まである。

-

スポイラー

空気の流れを利用して、走行中の安定性を向上させる外装部品。車の後部に取り付けられるウイングもその一つである。

-

前後連動ブレーキ

前ブレーキ、または後ろブレーキのどちらか一方を操作すると、前・後輪、両方のブレーキが適切なバランスで作動するブレーキシステムのこと。コンビブレーキともいう。

-

スマートキー(システム)

キーを携帯するだけでイグニッションのオン/オフ操作ができるシステム。鍵穴がなくキーがないとハンドルロックの解除やエンジンをかけられないので盗難抑止効果も期待できる。

ヤタガイ ヒロアキさんの投稿 2017年8月4日(金)

-

スラッシュガード

「エンジンガード」の欄へ。

-

スリップオン(タイプ)

-

スクリーン

バイクの車体前方に取り付ける外装パーツのこと。その多くは視界を確保するため透明な素材を使用し、風雨が直接ライダーにあたるのを防ぐ。これによりライダーの疲労軽減や、空気抵抗によるパワーロスを少なくできる。

-

ステアリング

操舵装置。つまり、舵を取る(方向を変える)ための装置のこと。どれか一つの部品を指すのではなく、ハンドルやステムシャフトなど、方向転換に必要な装置全体を指す。ハンドル操作に異常があれば「ステアリングがおかしい」と表現することが多い。

-

集合マフラー

多気筒エンジンから出ているエキゾーストパイプをまとめてしまうこと。4本のパイプを1本にまとめてあれば、4in(イン)1、途中2本になる部分があれば4in2in1などという。表記上それぞれ4-1、4-2-1となることも。

-

シュラウド

英語で“覆うもの”の意。バイク用語的に「シュラウド」というとオフ車のタンクシュラウドを指す。本来は水冷エンジンのラジエターに風を導くためのパーツだが、空冷エンジンのバイクにダミーとして装着されることもある。