バイク用語辞典

『ら行』から始まる用語

-

ライセンス

レースや走行会で走るための許可証。各サーキット専用で、ルールやマナーなどの講習を受けて取得するもの。国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が発行する国際的なFIMライセンス、MFJが発行する日本国内でのMFJライセンスなどがある。

-

ライテク

ライディングテクニック、つまり運転技術の略。停止、加速、コーナリングなど運転に必要な要素のすべてを含む。

-

リターンライダー

一度やめてから、またバイクに乗り始めた人のこと。

-

リッタークラス

排気量が1,000㏄クラスのモデルのこと。1,000㏄以上は排気量に上限なくオーバーリッター(クラス)と呼ばれている。

-

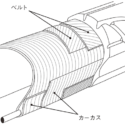

リプレイス

replace=取り換える。「リプレイスキャブレター」などのように、交換したパーツを指す場合に使われる。

-

林道

森林の整備(木材の手入れ・伐採・運搬など)をするための山中の道。オフロードライダーが好んで走る。近年は舗装化が進み、ダートは減少中。地元の人・林業関係者が優先なので走行時は注意。進入禁止の林道もあることを留意しよう。

ヤタガイ ヒロアキさんの投稿 2017年7月19日(水)

-

レスポンス

直訳すれば“応答”ということになるが、バイクの場合はアクセル操作でのエンジンの反応を主に指す。「レスポンスがいい」というのはアクセル操作にエンジンが敏感に反応するということ。なお、プレーキ操作による効き方、悪路やコーナリングでのサスペンションの動きを示すこともある。

ヤマハのナイケンと、MT-09のエンジン音聞き比べ動画。両者とも同じ直列3気筒エンジンで、同排気量ですが、クランクまわりの慣性マスが異なり、音を聞くと吹け上がり方に大きな違いがあるのがよくわかる。MT-09は軽めのクランクマスで吹け上がりが早くスポーティ。一方、ナイケンはツアラーテイストのおっとりめな吹け上がりで、アクセルを戻したときの回転の戻りも遅め。走ってみると吹け上がりももちろんだけど、ナイケンの方が、スプロケットの丁数が違うこともあり、 低速コーナーでギヤをおとさずと粘ってくれる。やはりツアラーテイストのナイケンはゆったり気持ちよくワインディングを流せる。…でもそんなつもりがなくてもけっこう速いんだよね、このバイク。乗るだけで腕が数段上がった気になってくる!

タンデムスタイルさんの投稿 2018年10月29日月曜日

-

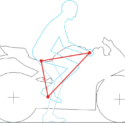

レプリカ

replica=複写、複製のこと。たとえばレーサーを模したバイクを「レーサーレプリカ」と呼ぶ。またプロライダーのヘルメットや革ツナギを市販用に複製したものなどでも使われる。

-

ロードスポーツ

オンロードを走るためのバイク。オフロードモデル以外すべてがこのカテゴリーに入る。