バイク用語辞典

『バイクのパーツ・部分』に関する用語

-

電子制御サスペンション

-

ショック(ショックアブソーバ)

サスペンションの中核にある衝撃吸収装置のこと。スプリングとオイルダンパーを組み合わせて衝撃を吸収したり、バイクの傾きや姿勢を抑制するために用いられている。フロントフォークやリヤショックがそれに該当する。サスペンションと同一視したり混同するケースが多いが、厳密には別。

-

オートシフター

シフト操作を探知すると瞬間的に点火をカットし、ペダル操作だけでギヤチェンジ可能な電子制御システム。 クイックシフターや単にシフターと呼ばれることもある。 クラッチレバーを使わずシフトチェンジできるため、シフトチェンジに要する時間や動作を低減できるなどメリット多数。レーサーでまず普及し、現在はツアラーなどにも採用されている。

-

ECU

エンジンコントロールユニットのことで、頭文字からECU と略称される。『いーしーゆー』と読む。主に吸排気系に配置したセンサーと連動し、燃焼状態を把握。気象や気温、気圧なども測定して最適な燃料噴射量になるよう吸気系の制御を行なう仕組みのこと。それ以外にもバイクのメインコンピュータとして車体制御など全般的な制御を司る役割も担う。

-

スロットルバルブ

「バタフライバルブ」の欄へ。

-

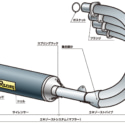

マフラー

排気管のこと。「サイレンサー」の欄へ。

-

ミッションオイル

ミッション部分を潤滑させるオイルだが、4ストの場合はエンジンオイルと共用で同じオイルがミッション部に循環する。2ストは別々で、なくなると注ぎ足して入れるのがエンジンオイル、定期的に交換するのがミッションオイル。

-

保安部品

ウインカーなど公道を走るために必要な部品のこと。

-

ポット

ブレーキキャリパー内のピストンが収まる穴のこと。対向6ポットキャリパーはディスクローターをはさんで3個のピストンが向かい合っているキャリパーとなる。

-

ブレーキシュー

ドラムブレーキの制動をつかさどるパーツ。ドラム内部に配置され、シューがドラムに押しつけられることによって制動力を発生させる。

-

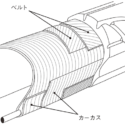

フロントフォーク

前輪をはさんでいる2本の棒のこと。伸縮してショックを吸収する。食器のフォークに似ていることから名付けられた。

ヤタガイ ヒロアキさんの投稿 2017年8月9日(水)

-

フェアリング

-

フェンダー

前後輪の上に装着されている泥よけ。前輪はフロントフェンダー、後輪はリヤフェンダーと呼ぶ。リヤフェンダーは泥よけとしてだけでなく、タイヤが回転することによって生まれる空気抵抗を低減させる役目を担うモノもある。