バイク用語辞典

『さ行』から始まる用語

-

サービスエリア(SA)

地図上では「SA」と略記される。高速道路や自動車専用道路などに約50㎞ごとに設置されている休憩施設で、駐車場やトイレ、レストラン、売店、ガソリンスタンドなどが設けられている。大型サービスエリアのなかには宿泊施設や入浴施設があることも。一般的にはパーキングエリアよりも規模が大きいものを指す。

-

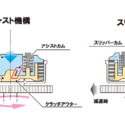

サーモスタット

水冷エンジンなどに付いている装置。つねにエンジンを適温状態に調節するために、水温が低いときは水路を狭めて冷却水の量を減らし、逃がす熱の量を少なくする。逆に水温が高くなると水路を広げて積極的な放熱をうながす。

-

最高出力/最大トルク/rpm

エンジンが発揮する出力・トルクの最大値。この数字が大きいほどパワーのあるマシンということになる。rpmは1分間あたりのエンジン回転数のことで、カタログなどに「最高出力■kW(●ps)/10,000rpm」と表記されていれば、毎分1万回転時に■kW(●ps)の最高出力を発揮することを示している。これは単に最高出力や最大トルクの最高値を表すだけではなく、どの回転数で最大数値を発揮するのかで、エンジンの特性や方向性がわかることも。かつては最高出力をps(フランス馬力)、最大トルクをkgf・m(重量キログラムメートル)で表示していたが、1999年の新計量法に基づいて国際単位系が使用されることになり、最高出力はkW(キロワット)、最大トルクはN・m(ニュートンメートル)が使われるようになった。ただし現在でも併記する形が普及している。

-

サイドカバー

シートの下、車体の横に付いているカバーのこと。なかはエアクリーナーボックスになっていたりバッテリーが入っていたり、モデルによってさまざま。

-

サイドバッグ

リヤシートのサイドに設置するバッグのこと。そのため、タンデムでも荷物を積載することができる。

-

サスペンション

-

シートバッグ

タンデム(リヤ)シートの上に積載するバッグのことで、リヤバッグともいう。ベルトやストラップを車体の荷かけフックやフレームなどに取り付けて固定する。本来人間が乗る場所に装着するので重量的な問題が発生することが少なく安定感が高い。しかし、タンデムシートを占拠するためタンデムツーリングでの使用はできないことが多い。

-

GPライダー

WGPと呼ばれていた時代や現在のMotoGP(ロードレース世界選手権)に参戦しているライダーのこと。

-

シールチェーン

ローラー部にグリス(潤滑剤)を封入してあるチェーンのこと。フリクションは増えるが耐久性にすぐれているなどの利点から、ほとんどの市販モデルが採用する。

-

シールド

ヘルメットに装着されている(あるいは装着する)、風よけのパーツ。フルフェイスヘルメットには標準装備されているが、ジェットタイプのヘルメットには付いていないこともある。

-

ジェット(型)

頭部から両頬まで保護する型のヘルメット。ジェット(型)ヘルメットとも呼ばれる。

-

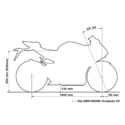

軸間距離(ホイールベース)

前輪と後輪の中心(軸:アクスルシャフト)を結んだ距離のこと。「ホイールベース」の欄へ。

-

シケイン

サーキットのコーナーの一つで、マシンの速度を減速するために設置されている半径の小さなカーブのこと。コースによっては連続している場合もある。

-

示談

辞書的な意味合いにのっとれば「争いをやめて話し合うこと」、あるいは「裁判によらずに当事者間に成立した和解契約」を指すが、交通社会においては、事故が起きた際に警察の事故証明を受けず、当事者間で念書・金銭の受け渡しをもって暗に処理してしまうことを意味することが多い。なお、事故が発生したとき、当事者には警察へ報告する義務がある(道路交通法第72条)ので、事故現場における当事者間の示談交渉は厳禁。

-

自動遠心クラッチ

クラッチ操作をしなくてもギヤチェンジができるクラッチのこと。とはいってもスクーターのように完全なオートマチックではないので、シフトチェンジ操作をしなくてはならない。

-

シフトアップ/ダウン

shift =変える。シフトアップ(ダウン)はギヤを入れ替えることを指す。シフトアップならば「1速→ 2速」のようにギヤを上げることを、シフトダウンならば「2速→ 1速」のようにギヤを下げることを意味する。シフトチェンジとも。

-

車検

正確には自動車検査登録制度。バイクの持ち主を登録し、車両が安全基準を満たしているかを検査する。250cc超のバイクは公道を走るために、必ず車検を受けなくてはならない。

-

車両型式

車両メーカーが市販車を販売するにあたり、国に申請し認可を受けた際に与えられるコードネームのこと。車両を省略して型式と呼ばれることも多い。

-

車両重量

車両単体の重さに加え、燃料が満タンで、オイルや冷却水など走り出すのに必要な液体が入っている状態の重量のこと。装備重量ともいう。

-

集合マフラー

多気筒エンジンから出ているエキゾーストパイプをまとめてしまうこと。4本のパイプを1本にまとめてあれば、4in(イン)1、途中2本になる部分があれば4in2in1などという。表記上それぞれ4-1、4-2-1となることも。

-

シュラウド

英語で“覆うもの”の意。バイク用語的に「シュラウド」というとオフ車のタンクシュラウドを指す。本来は水冷エンジンのラジエターに風を導くためのパーツだが、空冷エンジンのバイクにダミーとして装着されることもある。

-

純正パーツ(部品)

バイクを作っているメーカーが出しているパーツのこと。カワサキのバイクならカワサキ製のパーツが純正パーツ。

-

ショック(ショックアブソーバ)

サスペンションの中核にある衝撃吸収装置のこと。スプリングとオイルダンパーを組み合わせて衝撃を吸収したり、バイクの傾きや姿勢を抑制するために用いられている。フロントフォークやリヤショックがそれに該当する。サスペンションと同一視したり混同するケースが多いが、厳密には別。

-

シリンダー

エンジン内にあり、内部でピストンが往復する筒状の部分。気筒ともいう。これが2つあると2気筒。

-

スーパースポーツ

オンロードモデルでとくに高性能なフルカウルモデルを指す。ホンダ・CBR600RR、ヤマハ・YZF-R1などがそれにあたる。SSと書くことも。もとは世界GPやMotoGPなどロードレースの排気量制限に捉われることなく、かつレーサーの公道仕様版でもない高性能モデルを指す言葉として生まれた言葉でもある。1992年に登場したホンダ・CBR900RR以降、レーサーをモチーフとしない高性能フルカウルモデルを指すようになった。現在ではレースレギュレーションの変化により600㏄と1,000㏄クラスのスポーツモデルがレーサーベースとして用いられるようになったため、用語としての境界線があいまいになりつつある。

-

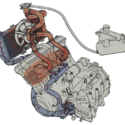

スーパーチャージャー

過給機の一種で、排気を利用して吸気を加圧することで燃焼効率を高めようとするターボチャージャーと異なり、クランク軸の回転運動を利用して吸気を加圧する構造を指す。自然吸気以上に爆発的なパワーを得ることができる。パイク用として過去に純正採用された例はなく、ごく一部でチューニングパーツとして流通していたが、2015年にカワサキがニンジャH2で純正採用。現在では同社ニンジャH2シリーズのほかZ H2も純正採用する。

-

スーパーバイク

MotoGPとは異なり、市販ベースのマシンで争う最高峰のレースカテゴリー。各メーカーのスーパースポーツモデルが参戦。世界選手権(WSBK)も行なわれている。

-

スクリーン

バイクの車体前方に取り付ける外装パーツのこと。その多くは視界を確保するため透明な素材を使用し、風雨が直接ライダーにあたるのを防ぐ。これによりライダーの疲労軽減や、空気抵抗によるパワーロスを少なくできる。

-

ステアリング

操舵装置。つまり、舵を取る(方向を変える)ための装置のこと。どれか一つの部品を指すのではなく、ハンドルやステムシャフトなど、方向転換に必要な装置全体を指す。ハンドル操作に異常があれば「ステアリングがおかしい」と表現することが多い。

-

スポイラー

空気の流れを利用して、走行中の安定性を向上させる外装部品。車の後部に取り付けられるウイングもその一つである。

-

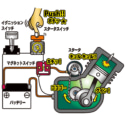

スマートキー(システム)

キーを携帯するだけでイグニッションのオン/オフ操作ができるシステム。鍵穴がなくキーがないとハンドルロックの解除やエンジンをかけられないので盗難抑止効果も期待できる。

ヤタガイ ヒロアキさんの投稿 2017年8月4日(金)

-

スラッシュガード

「エンジンガード」の欄へ。

-

スリップオン(タイプ)

-

スロットルバルブ

「バタフライバルブ」の欄へ。

-

スロットルワイヤー

「アクセルワイヤー」の欄へ。

-

絶版車

現行販売されなくなった車種のこと。生産中止になった時点で絶版車と呼ぶので、年代の新しい車種から古い車種まである。

-

前後連動ブレーキ

前ブレーキ、または後ろブレーキのどちらか一方を操作すると、前・後輪、両方のブレーキが適切なバランスで作動するブレーキシステムのこと。コンビブレーキともいう。

-

走行モード

現在は出力を電子制御することが容易になり、雨天時にはタイヤが空転や横滑りを防ぐためパワーが唐突に発揮しにくくしたり、逆にサーキットでは何の制約がなくなるようなモードが搭載されている。このモードは走行中にも任意に変更が可能。フューエルインジェクション採用車がスタンダード化して以降、標準装備する車種が増加中。